上質な鉛クリスタルの澄んだ輝き。中にとじこめられた銀箔が金色に呼吸しているみたいな、とても独特の色あい。

「まるで地球のしずくみたいだね」といわれることもあるそう、『銀華ガラス玉工房』鈴木藍子さんオリジナルのガラス玉、それが『銀化玉』です。

ガラスの銀化現象、っていうと、古代ローマンガラスが有名。二千年近い前のガラス製品が土に埋もれるなどの希少な条件で起きます。ガラス成分が、長いながい時をかけて土中の金属成分と反応(化学反応)し、金属みたいに美しい色彩に変化するんです。

そんな自然のしごとを、銀箔と繊細なバーナーワークで追い求め、ラグジュアリーに閉じ込めたのが『銀化玉』。

鈴木さんは、「金閣寺」の金沢で作られる、世界的にも質の高い銀箔を愛用します。そして、目にみずみずしい動きを感じさせる「銀化」の様相や色を、自然からもらったモチーフにして、透明度のたかい鉛クリスタルに結晶させます。

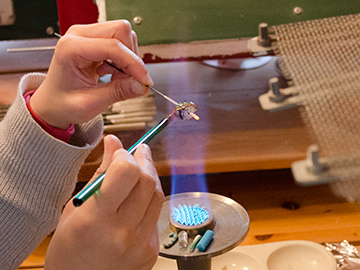

ぱっとした色のガラス玉も素敵。でも、銀化玉は、すこし低温の昔ながらのバーナーで鉛クリスタルガラスを溶かし、ゆっくり銀と反応させて生まれた自然な金色。ただでさえ深いこの色に、秘密技でさらに奥の深い質感をもたせて、デザインしました。

いつものチュニックやシャツにも、パーティーの服にも映える上質なジュエリー感覚。自然モチーフで、毎日にパワーをもらえそうなとっておきのアクセサリーです。

ガラスって人の力で生まれたくせに、やっぱり大地からもらった物質と、炎の贈りもの。

とくに、鈴木さんの作品は、ひと玉ひと玉の表情が、自然のゆらぎそのものなんです。

普通より低温の「ウンゼンバーナー」、銀を焼きすぎずに扱うためですが、低温だとススが入りやすく透明に作るのは技。

普通より低温の「ウンゼンバーナー」、銀を焼きすぎずに扱うためですが、低温だとススが入りやすく透明に作るのは技。

鉛クリスタルの上に置かれた銀箔は、ひっかかれて深くガラスと触れあい、ガラス中の成分と静かに反応していきます。

鉛クリスタルの上に置かれた銀箔は、ひっかかれて深くガラスと触れあい、ガラス中の成分と静かに反応していきます。

銀がガラスに反応すると金色になります。その手前で色ガラスのお化粧。いま鈴木さんの中で同系色のニュアンスが来てるとか。

銀がガラスに反応すると金色になります。その手前で色ガラスのお化粧。いま鈴木さんの中で同系色のニュアンスが来てるとか。

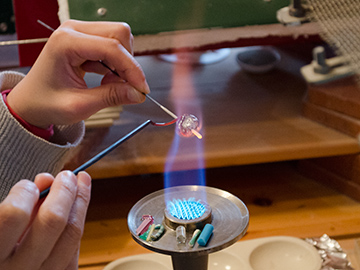

色を透明な鉛クリスタルで閉じ込めます(意外に大胆)。

色を透明な鉛クリスタルで閉じ込めます(意外に大胆)。 青い地球みたいですね。

青い地球みたいですね。

できた玉は、高温の窯の中に。ゆっくりと冷却させると、ガラスに強さが生まれ割れにくいんだって(焼きなまし)。

できた玉は、高温の窯の中に。ゆっくりと冷却させると、ガラスに強さが生まれ割れにくいんだって(焼きなまし)。「ゴージャスな美というよりも、見過ごされるものの中にある美しさ。

それは日本人的な感覚かもしれません。

私はガラスのなかにそれを見るなあと感じます」。と、ガラス玉作家の鈴木藍子さん。

周囲の一つひとつの姿や意味を丁寧に拾い集める視点は、作品にも生きるようです。

「環の華トンボ玉工房」工藤正昭氏への師事後、渡英し University of Sunderkand

「ガラス・陶芸科」へ。

自然の優しいパワーを感じさせる一粒、ラグジュアリーを感じさせる

大人かわいいガラスのしずくを作り続けています。

・手のひらにのせて愛玩できるサイズのもの。

・透くもの、泡、透明、青、銀、光るもの、通すもの…。

・自然に触れること。感じることと観察を通して自分がニュートラルになれる。

・高校のとき天文部でした!

石川県の 「貝寄せの浜」。

秋から春先の風で浜に貝殻が寄せられるそうなんです。

そのシーズンに、これを拾い集めたい。寒そうですが笑。

同じ貝でも少しずつ違うように、バリエーションのあるものが好きで、

生物の「ぶれ」のような部分をいとおしいと感じるんです。